板簧的起源

板簧的起源可追溯至古代交通与战争需求,其发展历程如下:

一、原始雏形:罗马战车的弹性木棍

早在罗马帝国时期,战车和其他两轮车已采用原始悬架形式。精明的罗马人利用有弹性的木棍作为减震装置,通过木棍的弯曲变形吸收路面冲击,成为板簧的雏形。这一设计虽简陋,却奠定了“弹性支撑”的核心原理。

二、中世纪至工业革命前:木质与金属的初步探索

中世纪马车:随着马车普及,人们尝试用铁链、皮带等材料悬挂车厢,形成“软连接”以提升舒适性。但这些设计更多依赖柔性材料,未形成标准化弹簧结构。

18世纪创新:工业革命前夕,欧洲马车开始采用金属弹簧。例如,通过多重皮带的组合实现弹性支撑,为后续板簧的金属化奠定基础。

三、工业革命时期:钢制板簧的诞生与普及

1804年钢制板簧:英国发明家奥巴迪亚·艾略特设计出由两块堆叠钢板组成的弹簧,并应用于马车悬架。这一创新显著提升了乘坐平稳性,标志着钢制板簧的正式诞生。

19世纪汽车应用:随着汽车取代马车,木质悬挂系统因无法承受高速震动被淘汰。19世纪末至20世纪初,钢制板簧成为汽车前后轴悬架的核心部件,其多层叠加结构可承受巨大载荷,适应早期汽车重载需求。

四、20世纪至今:材料与工艺的持续革新

材料升级:现代板簧采用硅锰钢等合金材料,通过优化淬透性与抗裂性提升性能。例如,60Si2MnA等材质兼具高强度与弹性,延长使用寿命。

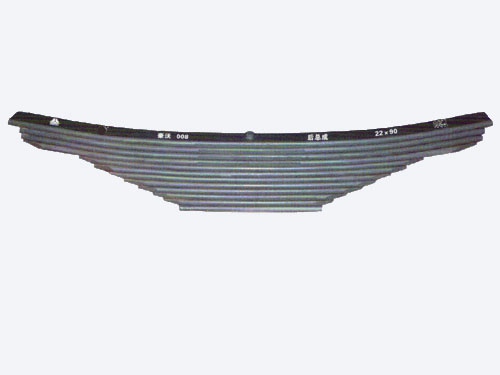

结构优化:从多片叠加到少片变截面设计,板簧在保证强度的同时减轻重量,提升车辆燃油经济性。

工艺改进:数控加工、喷丸强化等技术的应用,使板簧制造精度与耐久性显著提高。例如,喷丸处理可增强表面压应力,延缓疲劳裂纹扩展。